Résumé

Cet article résume l’histoire des vascularites d’après les descriptions les plus anciennes. Connues dès la plus haute antiquité, ces maladies sont de nature très diverse, en fonction de la localisation et du type de vaisseaux atteints. Ce n’est qu’à la fin du XXième siècle que des critères de classification des vascularites ont été établis donnant une nouvelle impulsion tant à la recherche et à l’identification de marqueurs biologiques, que de traitements à appliquer.

Introduction

Les troubles vasculaires sont connus depuis la plus haute antiquité. On trouve déjà dans le plus ancien papyrus d’Egypte, celui d’Ebers, datant de la XVIII dynastie (1500 av. J.C.) la description de l’anévrisme artériel et des varices (1). Hippocrate (2), vers 460-370 av. J.C. et plus tard Galien (3), entre 131 et 201 av. J.C., décrivent le purpura. La première description clinique de l’artériopathie est faite en 1554 par Antoine Saporta (4), alors professeur à l’université de Montpellier. A la fin du XVIe siècle, les connaissances sur les vasculopathies s’élargissent. C’est la conséquence directe de la levée de l’interdit papal des autopsies. Joseph Hodgson (5) décrit les vascularites dans son traité des maladies et des veines, paru en 1815. Quelques années après, Karl Rokitansky (6), contemporain de Rudolph Virchow, évoque la nature inflammatoire des troubles vasculaires. Il existe de nombreuses formes de vascularites suivant le type de vaisseau qui est touché et de la nature de l’atteinte. P.M. Zeek (7) propose en 1952 la première classification des vascularites en 5 types: les vascularites par hypersensibilité, les vascularites granulomateuses allergiques, la périartérite noueuse et, enfin, l’artérite temporale. Par la suite d’autres types de classification ont été proposées. Plus développés, ceux-ci tiennent compte de la taille des vaisseaux atteints, de la nature de l’atteinte, des critères histologiques et la localisation préférentielle des lésions (P. Copeman (8), 1970; A. Faucy (9), 1978; R.D. De Shazo (10), 1997; A. Alarçon-Segovia (11), 1980; J.T. Lie (12), 1989). En 1990, le collège Américain de Rhumatologie (ACR) fixe les critères de diagnostic des principales vascularites primaires. La conférence de consensus, qui s’est tenue en 1994 à Chapel Hill (14) a eu le grand mérite de clarifier la terminologie. Basée sur des données anatomo-pathologiques et cliniques, cette classification distingue trois groupes principaux selon la taille des vaisseaux atteints.

L'artérite temporale

Observateurs indiscrets, les artistes sont les témoins de leur temps (15). Outre la valeur esthétique des oeuvres, il faut en souligner l’intérêt documentaire. La «Vierge du chanoine Van der Paele» (musée de Bruges) est une œuvre de Jan van Eyck. Exécutée en 1436 par le maître flamand, elle témoigne de l’artérite temporale dont souffrait l’ecclésiastique. Les signes visibles de la même maladie sont également présents dans le portrait de Francesco Gambetti peint par Piero di Cosimo en 1505. Malgré ces observations minutieuses, il faut attendre la fin du XIXème siècle pour enfin lire une description clinique de l’affection. Le chirurgien anglais Jonathan Hutchinson (16), auteur d’une série d’articles sur les maladies des artères, décrit l’artérite temporale thrombotique chez le sujet âgé. Il va même jusqu’à associer quelques fois l’artérite à la gangrène. En 1932, B.T. Horton et T.B. Magath (17) rapportent deux autres observations chez deux patients présentant de la fièvre, une faiblesse, une anorexie, une perte de poids et une anémie; une zone douloureuse longe les vaisseaux de la tempe et le scalp. Une biopsie des vaisseaux atteste les lésions typiques l’artérite et de périartérite chroniques avec granulome ainsi que des cellules géantes, à l’origine du nom d’artérite giganto-cellulaire qui lui sera attribuée par certains auteurs. En 1941, J.R. Gilmour (18) montre que les lésions artérielles peuvent diffuser dans l’organisme. Longtemps considérée comme une maladie rare, cette vascularite est bien plus fréquente aujourd’hui, avec une prévalence de 30 nouveaux cas par an sur 100.000 personnes âgées de 50 ans, d’où sa dénomination de périartérite subaiguë des vieillards. L’étiologie est connue, mais 50 à 70 % des patients ont une polymyalgia rheumatica.

Critères de diagnostic de la maladie de Horton d’après l’ACR, 1990 :

• Début de la maladie après 50 ans

• Céphalées récentes

• Sensibilité ou diminution des battements d'une artère temporale

• VS > 50 mm

• Biopsie d'artère temporale montrant des lésions de vascularite avec infiltrats lymphocytaires ou a polynucléaires et habituellement présence de cellules géantes

Fig.1 & 2

L'aorto-artérite

En 1761, Giovanni Battista Morgagni (19), professeur d’anatomie à l’Université de Padoue, décrit le cas d’une femme de 40 ans, hospitalisée à plusieurs reprises au cours des six dernières années pour insuffisance respiratoire et dont le pouls radial n’est pas perceptible. La malade décède et Morgagni s’empresse de l’autopsier. Il découvrira des lésions aortiques avec un anévrisme de la partie inférieure de l’aorte thoracique. En revanche, les artères radiales ne présentent aucune anomalie visible. Le chirurgien anglais W.S. Savory (20) rapporte en 1856 une observation clinique et anatomopathologique analogue qui est publiée dans les Annales de Médecine et de Chirurgie de Londres sous le nom de maladie de la crosse aortique.

En 1908, lors du 12ème Congrès Annuel de la Société Japonaise d’Ophtalmologie, Mikito Takayasu (21) décrit le cas d’une patiente de 21 ans qui présente une rétinopathie ischémique avec anastomose artérioveineuse. Deux autres ophtalmologistes S. Onishi et R. Kagoshima (22) rapportent également à ce congrès des observations de deux femmes ayant les mêmes atteintes oculaires et qui de plus n’avaient pas de pouls radiaux. C’est en 1948 que K. Schimuzu et K. Sano (23) donnent une description clinique détaillée de la maladie qu’ils proposent de nommer «Pulseless Disease». En 1954, W.C. Caccamise et K. Okuda (24) tentent d’imposer le nom de «Maladie de Takayasu». Mais ils ne font pas l’unanimité au Japon où subsistent aussi les noms de «Truncoartérite oblitérante» et «Thromboartériopathie occlusive ». Par la suite, il a été démontré que l’aorte abdominale et ses branches étaient souvent atteintes et que la maladie pouvait aussi toucher les artères pulmonaires.

Critères de diagnostic de la maladie de Takayasu d’après l’ACR, 1990 :

• Début de la maladie avant 40 ans

• Claudication des extrémités

• Absence de pouls radial

• Différence de la tension artérielle entre les deux membres supérieurs

• Souffle sous-claviculaire

• Occlusion ou rétrécissement de l’aorte à l'artériographie

Fig. 3

La périartérite noueuse (PAN)

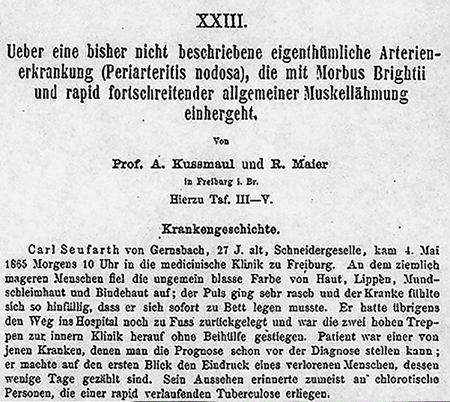

En 1755, Antonio Matani (25) décrit à Florence l’observation d’un jeune homme présentant de nombreux anévrismes dispersés dans plusieurs vaisseaux. A Vienne, en 1852, Karl Rokitansky donne la première description détaillée d’une vasculopathie identique qui affecte les artères, dont les artères cérébrales, mais sans pour autant toucher l’aorte et ses branches. L’étude des coupes histologiques de Rokitansky par Eppinger (26) vers 1887 (35 années plus tard !), permet de confirmer l’existence de nombreux petits anévrismes dans les artères de moyen calibre. Dans son traité publié en 1863, Rudolf Virchow (27) décrit la maladie sous le nom «d’Endoartérite Nodosa Deformans». Il souligne notamment la présence de nombreux nodules visibles microscopiquement le long des artères musculaires. Mais c’est à Adolf Kussmaul et à son pathologiste Rudolf Maier (28) de l’Université de Freiburg im Breisgau que revient le mérite d’avoir fait la description la plus détaillée de la maladie qu’ils appellent «Périartérite noueuse» en 1866.

Fig. 4

Comme c’est souvent le cas pour l’époque, l’article de Kussmaul et Maier est long et détaillé. Sur 35 pages les auteurs décrivent l’observation de deux patients. Le premier, un tailleur de 27 ans, présente : une myalgie, des douleurs abdominales, une neuropathie et une protéinurie. Moins d’un mois après son admission à l’hôpital, le malade décède. L’autopsie révèle des trajets artériels indurés et nodulaires. L’examen microscopique met au jour des lésions du glomérule rénal et des artères musculaires. Le deuxième patient est un homme de 28 ans qui présente des manifestations cliniques identiques à celles du tailleur. Mais pour lui l’étude histologique est réalisée sur une biopsie musculaire du mollet réalisée du vivant du malade, ce qui était un exploit vu les conditions d’asepsie de l’époque. L’histologie confirme l’atteinte de la paroi artérielle accompagnée d’une réaction inflammatoire périartérielle. Dans les années qui suivent, plusieurs observations sont publiées. Paul Meyer (29) (1878) utilise le terme de «Multiple Aneurysm». Quant à T. Fletcher (30) (1892), il parle d’ «Arteritis Nodosa Proliferans». Pour signifier l’atteinte de plusieurs segments du système artériel, les histologistes utilisent le terme de «polyartérite» (E. Ferrari (31), 1903; W.E. Dickson (32), 1908) et pour signifier l’atteinte des trois tuniques artérielles, ils parlent de «panartérite» (H. Beitzke (33), 1910). D’abord considérée comme une maladie exclusivement artérielle, la «PAN» (périartérite noueuse), s’est révélée être également une pathologie touchant le système veineux (H. Beitzke, 1910; G. van Haun (34), 1920; W. Ophüls (35), 1923). En 1958, J. Duverne et R. Mounier (36) de Lyon rapportent deux observations de PAN nécrosante affectant uniquement les artères de l’hypoderme et du derme, sans extension viscérale, réalisant ainsi un nouveau tableau: la PAN cutanée.

Critères de diagnostic de la PAN d’après l’ACR, 1990 :

• Amaigrissement de plus de 4 kg

• Livedo reticularis

• Douleur testiculaire

• Myalgies diffuses ou faiblesse musculaire

• Mono ou polyneuropathie

• Hypertension artérielle

• Elévation de l'urée ou créatinine

• Présence d'antigène ou anticorps HBS

• Anévrismes ou occlusions d'artères viscérales sur l'artériopathie

• Présence de polynucléaires avec ou sans lymphocytes dans la paroi des artères de petit ou moyen calibre

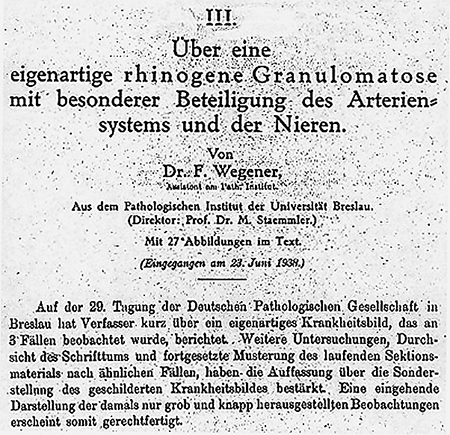

La granulomatose avec polyangéite (Wegener)

En 2011, l'éponyme de la Maladie de Wegener a été supprimé, la maladie s'appelle désormais Granulomatose avec Polyangéite (Wegener).

Hans Klinger (37), étudiant en médecine à l’Institut de Pathologie de l’Université de Berlin, décrit en 1931 sous le terme de «forme frontière de la PAN», l’association de cette dernière avec une atteinte des voies aériennes supérieures, dominée par une sinusite purulente. Mais c’est Friedrich Wegener (38) qui, de 1936 à 1939, réalise l’étude détaillée de la maladie qui depuis lors porte son nom. Il s’agit une entité autonome comportant une granulomatose avec rhinite et néphropathie. Les lésions intéressent les branches de l’artère rénale d’un diamètre supérieur à 70 micromètre : artère interlobulaire, artère arquée, petites artères interlobulaires. Une forme limitée au système respiratoire (appelée maladie de Wegener limitée) est isolée en 1966 par C.B. Carrington et A.A. Liebow (39). En 1985, l’étude de la maladie de Wegener connaît un regain d’intérêt lorsque Hall van der Woude (40) découvre dans le sérum des malades des autoanticorps réagissant avec le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles, les ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies). Ces anticorps sont dirigés contre la protéinase-3, un constituant essentiel des granules alpha du cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (Niles (41), 1989).

Critères de diagnostic de la granulomatose de Wegener d’après l’ACR, 1990 :

• Inflammations ORL

• Anomalies radiographiques thoraciques

• Microhématurie

• Granulome inflammatoire de topographie artérielle périphérique, ou périvasculaire ou extravasculaire

Fig. 5